お口の中が乾燥していませんか?

- 歯のコラム

こんにちは、歯科衛生士の前田です。

今回は唾液の働きと唾液の減少の原因についてお話します。

患者さんの中には「口が渇く・舌がヒリヒリする・口の中がネバネバする」といった症状を訴えられる方がいらっしゃいます。

こういった症状の原因として考えられるのが唾液の減少です。

「口が渇く」ことは一時的な場合もありますが 慢性的なものは「ドライマウス(口腔乾燥症)」という病気です。

唾液の量が減ると、お口の乾燥感やネバつき、話しづらさ、乾いた食べ物の噛みづらさなどを感じます。

以下に示すような異変は口腔乾燥のサインです。

【口腔乾燥のサイン】

・口の中がカラカラする

・話しづらい

・舌がヒリヒリする

・舌が乾燥している

・舌にみぞがある

・唇が乾く

・唇や口角が切れやすい

・口内炎やむし歯ができやすい

・口の中がネバネバする

・水がないと食べ物が食べられない

当てはまっていませんか?

では、ここで唾液の働きをみてみましょう。

【唾液の働き】

・食べ物を飲み込みやすくする

かたくパサパサしたものでも、唾液とまざることで、まとまって噛みやすく飲み込みやすい物性になります。唾液の量が減ると、お口の中の自浄作用が少なくなり、いつまでも食べ物がお口の中に留まってしまいます。

・むし歯になりにくくする(歯の再石灰化を促す)

唾液に含まれるカルシウムやリンなどは、歯の再石灰化を促し、むし歯になりにくくします。

唾液が少ないと、飲食物によって下がったpH値がなかなか元に戻らなくなり、歯の表面のカルシウムが溶け出す「エナメル質の脱灰」 が進んでしまいます。

・お口の健康を保つ

唾液が口の中の粘膜全体を覆って保湿・保護し、また口の中の食べカスを洗い流し、口の中をきれいにしてむし歯や口臭を防ぎます。さらに口から入ってくる細菌の増殖を防ぐ抗菌作用があります。

唾液の減少によって、唾液に含まれる抗菌物質の減少、歯を保護するペリクルも形成されにくくなることでお口の中が菌に弱い環境になってしまい、むし歯や歯周病のリスクが高くなるのです。

・消化を助ける

唾液に含まれる酵素(アミラーゼ)が、食べ物に含まれるでんぷんを分解し、胃で消化されやすい状態にします。

・味を感じやすくする

舌にある味蕾(みらい)に唾液が味のもととなる物質を運ぶことで、食べ物の味を感じることができます。

これらのことから口腔乾燥が唾液の働きと関係していることが分かります。

ではどんな原因で唾液が減るのでしょうか?

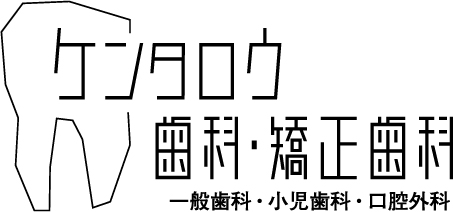

唾液は、自律神経からの指令が唾液腺に伝わり、血液を元に作られます。

ですから、唾液が少なくなる原因は、自律神経の問題、唾液腺の問題、血液の量の問題などさまざまで、1つだけではない場合もあります。

また、薬の副作用でお口の渇きがみられる場合もあります。しかし、自己判断で服用を中止するのは危険です。

【唾液分泌量低下の原因】

⚫唾液腺の損傷

シェーグレン症候群

口腔など唾液腺に近い部位の悪性腫瘍への放射線治療

唾液腺の疾患(唾液腺腫瘍・唾石症)

など

⚫自律神経の乱れ

ストレス・精神疾患

更年期障害など

⚫自律神経から唾液腺への指令の障害

薬の副作用(精神安定剤・解熱鎮痛薬・ 咳、痰、鼻水を抑える薬、高血圧の薬など多数)

⚫血液の運搬の障害 血液や体液の減少

糖尿病・甲状腺機能障害・腎疾患

脂質異常症などの代謝性疾患

薬の副作用(利尿薬 カルシウム拮抗薬)・ 脱水

唾液の減少は更年期や高齢の方によく見られ

女性に多く、さらに最近では若年層にもストレスが原因のお口の乾燥が見られるようになってきています。

【唾液量を増やす方法】

唾液腺の刺激がポイント!

唾液腺は筋肉のように使わないと衰えて、唾液腺の分泌機能が低下してしまいます。

その予防には唾液腺の刺激が有効です。

よく噛んで食べるなどお口の中を刺激すると唾液腺も刺激されます。

また、噛む刺激は自律神経にも伝わり、それが唾液分泌の指令を出すことにもつながります。

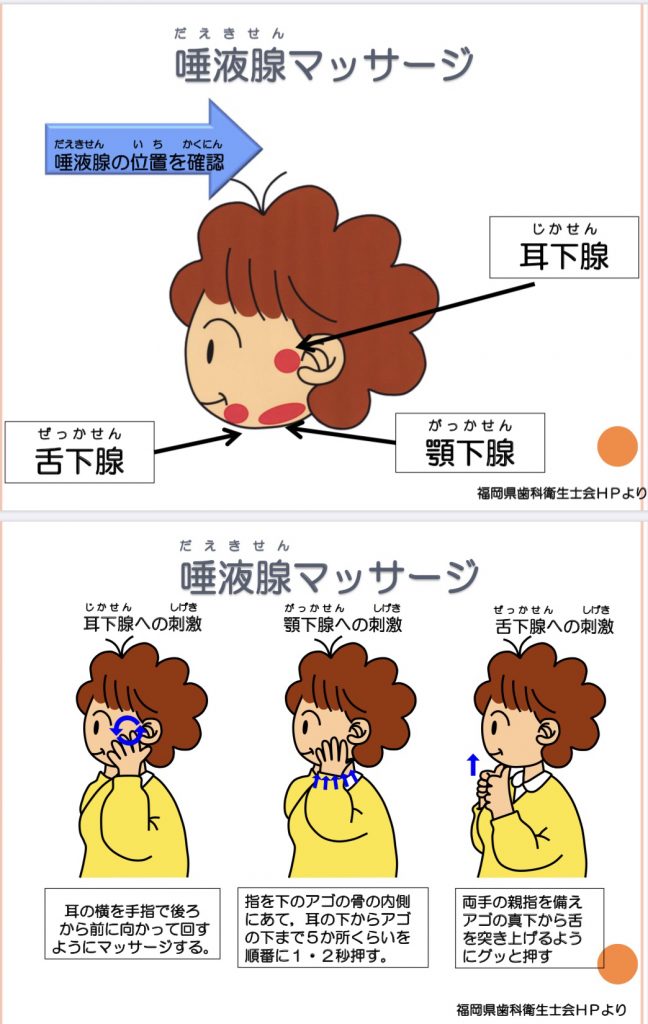

唾液腺を直接刺激するには唾液腺マッサージが有効で 食事の前に行うと効果があると言われています。

マッサージというと、ゴリゴリ押すというイメージがあるかもしれませんが、強く押し過ぎるとかえって顎関節や軟組織が痛くなることがあります。

あくまで優しい力加減で行うことが大切です。

じわ〜っと唾液が出てくるのが分かりますよね?

簡単ですので是非やってみて下さい!

やり方が分からなければお気軽に声をかけて下さいね。

ケンタロウ歯科 福岡市南区柏原1-2-2 / Tel 0120-37-1815